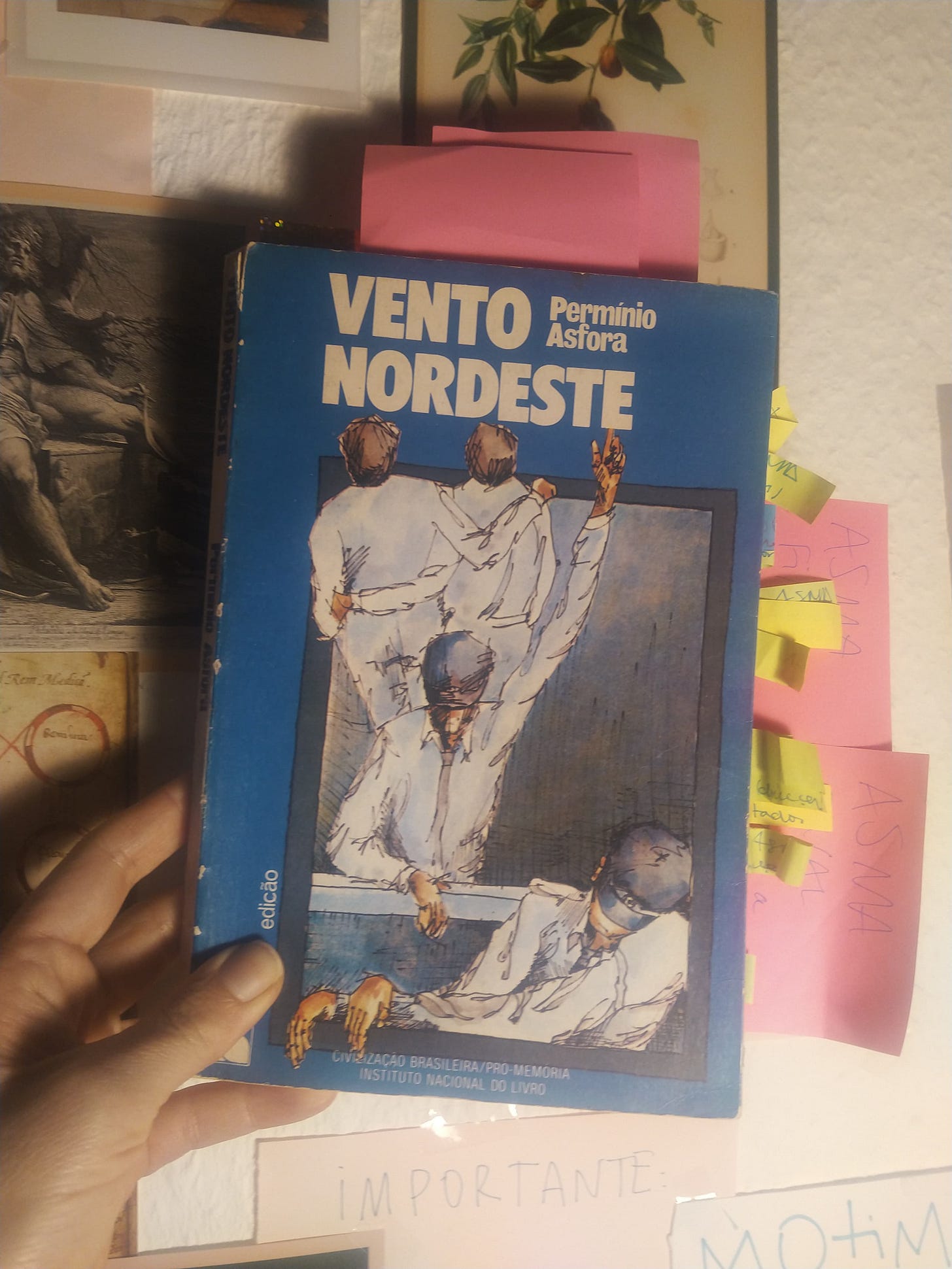

Vento Nordeste, parte 1

o quarto livro de Permínio Asfora é tão maravilhosamente bom, que vou ter que falar dele em dois posts!

Publicado em 1957, Vento Nordeste é um romance de transição, que encerra o ciclo rural iniciado com Sapé (1940) e acena para o ciclo urbano dos livros seguintes. Nele, Permínio Asfora extrapola a questão da luta por terra (tema central de seus romances anteriores) e anuncia a sua aproximação com outras questões da luta de classe. O livro seria, segundo o crítico e pesquisador Herculano Moraes, uma das melhores obras do romance nordestino[1], para quem “o tema de Vento Nordeste é o sonho”.

Mote

A história de Vento Nordeste se passa entre Rio Grande do Norte e Paraíba. O livro tem como premissa a situação dos trabalhadores ferroviários da Great Western, empresa inglesa que atuou no Nordeste do Brasil entre 1881 e 1951, construindo e explorando ferrovias e estações. A luta por terra e dignidade aparece novamente, como aparece em todos os outros livros anteriores de Permínio — mas, dessa vez, em vez de focar majoritariamente em questões agrárias, o escritor traz também o aspecto do trabalho assalariado no setor privado. Permínio costura, com maestria, os interesses de classe que ligam industriais a latifundiários, e as condições de exploração e luta que ligam camponês e proletário.

Como de costume na obra asforiana, a luta em torno de um direito (o direito à terra, nos casos de Sapé, Noite grande e Fogo verde; e direitos trabalhistas, no caso de Vento Nordeste) serve de moldura para apresentar, com humanidade, aspectos subjetivos da vida dos personagens — e da vida coletiva no interior do Nordeste.

Eixos

O livro começa com a descrição de uma greve na Great Western do Rio Grande Norte, onde Rafael Monteiro, funcionário da empresa e personagem principal, vive com esposa Marinete e a filha Guiomar. A greve é derrotada e, por causa de sua participação nela, Rafael é punido com uma transferência para o povoado de Aroeira, na Paraíba, que conta apenas com algumas casas à margem dos trilhos, a prefeitura, a venda de Anastácio e o chalé do coronal Dr. Ferreira (o antagonista da história). E só.

É em Aroeira que história se desenrola, majoritariamente em torno dos conflitos morais de Rafael consigo mesmo. Esses conflitos se dão pela ambiguidade da opressão de classe vivida por Rafael: nem patrão nem operário, Rafael não entende bem qual seu lugar de lasse, e consequentemente não entende bem seu papel na sua emancipação. Enquanto “chefe de estação”, Rafael tem trabalhadores que respondem a ele, de um lado. Por outro lado, ele é subordinado não somente do engenheiro da Great Western, como também de Dr. Ferreira, o coronel local.

Óbvio que Rafael não é funcionário do coronel, mas, sendo este o chefe político de Aroreira, o coronal age como se Rafael fosse seu capacho — isso porque a própria Great Western, ciente da necessidade de alianças de poder com o coronelismo local, cria situações de promiscuidade política, que permitem e encorajam que Dr. Ferreira exerça influência sobre os trabalhadores da empresa ferroviária.

Pode-se dizer que o livro é basicamente sobre os conflitos morais que afligem Rafael, preso nessa sinuca de bico. À medida em que ele é confrontado com o seu próprio papel na luta de classes, Rafael questiona constantemente o que seria seu direito e qual seria seu dever — direito de que, e dever a quem? Rafael não consegue decidir se seu dever é com sua classe ou com seus patrões; com sua esposa ou com sua amante; com Deus ou com os homens.

Ele é um trabalhador ferroviário de uma empresa estrangeira, em uma posição intermediária (e, portanto, ridícula) de poder: não é nem cassaco de beira de linha de trem, tampouco é engenheiro. Apesar de ter trabalhadores que são subordinados a ele, Rafael também é um assalariado pobre, vivendo em condições precárias, numa cidadezinha sem nenhuma infraestrutura e recebendo um salário tão baixo que não dá nem pra comprar uma farda nova (a empresa não oferece sequer o fardamento dos funcionários!)... Por outro lado, apesar do cargo de “chefe”, ele não tem poder para melhorar as próprias condições, e tem superiores implacáveis — que, como já vimos, não são somente aqueles que pagam seu salário — que podem puni-lo com a maior arbitrariedade.

A trama se desenvolve acompanhando o sofrimento moral e o vai-e-vem de opiniões que o personagem principal tem sobre o poder. Rafael não consegue se emancipar da própria descrença, apesar de algumas vezes ele mesmo se incomodar com ela, e apesar de todos os esforços pedagógicos do agitador político Lúcio, que viaja pela Paraíba organizando trabalhadores para uma greve, e com quem Rafael tem uma relação que mistura admiração e desprezo.

Os conflitos internos que o chefe da estação tem consigo mesmo ganham culminância com o nascer de uma paixão entre Rafael e Angélica, que vem a ser filha de um trabalhador subordinado a ele, ainda mais pobres e desamparados que o próprio Rafael. É no bojo dessa paixão complicada que Permínio analisa, de forma desconcertante, como o capitalismo é ruim pra todos, mas não é ruim pra todos igualmente. Ainda que a linguagem do livro esteja longe de ser feminista, o posicionamento de Permínio, em grande parte, é: ele revela ao leitor que a situação de uma mulher pobre nas beiras do capitalismo não é a mesma de um homem pobre no mesmo lugar, e é ainda mais diferente da situação de mulheres de famílias ricas. Mas vou falar mais disso na parte 2 desse texto, semana que vem!

Além da trama central, há ainda as histórias que aparecem paralelamente. Apesar de coadjuvarem na trama, essas histórias recebem o mesmo grau de importância, devido ao nível de empatia que Permínio tem com cada um dos seus personagens. Assim, no decorrer das páginas de Vento Nordeste, o autor nos apresenta à luta do agricultor Severino Queimado para não ser expulso de sua terra ancestral, pelo coronel Flávio de Langamar; nos revela a situação das irmãs Angélica e Vanda, humilhadas e oprimidas pelo patriarcado local; nos conta da persistência do organizador comunitário Lúcio, que viaja de povoado em povoado agitando os trabalhadores para a greve; e homenageia o camarada Agostinho Dias de Oliveira, trabalhador ferroviário, comunista pernambucano e camarada de Marighella na ALN, que foi punido com uma aposentadoria forçada devido às suas atividades revolucionárias e que em Vento Nordeste vira o personagem Augusto Dias.

Sobre Vento Nordeste, em nota publicada em 1955, Permínio disse: “Adoto [no livro] uma maneira que me parece nova de ver a humanidade nordestina. [mas] não me baseio em tipos ideais: as figuras têm a dimensão dos homens que conheci (...)”. Mais pra frente, ele arremata: “comecei a escrever VN em 1951, em Garanhuns e senti logo a fascinação de quem retoma o curso de uma vida que se perdeu na juventude. (...) É realmente um livro vivido”.

Isso é crucial: antes de se tornar um acadêmico da faculdade de direito de Recife; antes de se tornar o escritor premiado e o jornalista que circulava entre a nata da intelectualidade carioca, Permínio trabalhou durante anos como caixeiro viajante, percorrendo por terra todo o Nordeste. Seu ofício lhe colocou em contato com as figuras que habitavam a região do começo do século 20 — que ele trata com uma humanidade e reverência raras de ver, em autores escrevendo sobre e no Nordeste.

Vento Nordeste, já escrevi algumas vezes, era o livro de cabeceira de vovô Raimundo e uma das maiores influências de ASMA. Sobre isso, e sobre as críticas que recebeu quando foi lançado, escreverei na próxima nius. Assina pra não perder!

[1] Em “Visão histórica da literatura piauiense”, (Rio de Janeiro: Companhia Editora Americana, 1976, 1 ª edição)

O livro é esgotado mesmo? Ninguém querendo publicar? Menina, que desperdício

Nossa, linda essa capa da primeira edição.